Hasta hace relativamente poco, la gente tenía perros para fines concretos. Hasta el siglo XX, la mayoría de la gente, incluso en Occidente, vivía en el campo (en España, por ejemplo, en fecha tan reciente como 1900, el 70% de la población residía en municipios de menos de 10.000 habitantes), dedicándose muy mayoritariamente a actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería (en nuestro país, y también en 1900, más de dos tercios de la población ocupada lo estaba en esos sectores productivos), en las cuales la contribución física de los perros resulta evidente, para la guarda y custodia del ganado y las casas, además de para la caza. Los perros acompañaban a las personas cotidianamente, pero más para ayudarlas en sus tareas que para otra cosa. Tenían una función económica en mucho mayor grado que la función psíquica, digamos, que también desempeñaban. En las ciudades los perros escaseaban tanto como abundaban en el campo, si no era en los hogares de los más pudientes, quienes de manera sofisticada los usaban como animales de compañía.

Esta situación ha cambiado radicalmente, convirtiéndose la tenencia de mascotas, y especialmente de perros, en una práctica muy común en los hogares españoles, hasta el punto de que casi comienza a ser una excepción que la gente no tenga uno de estos animales en casa. Pongamos datos al fenómeno para apreciar su magnitud con la ayuda del Instituto Nacional de Estadística, Statista y alguna otra institución.

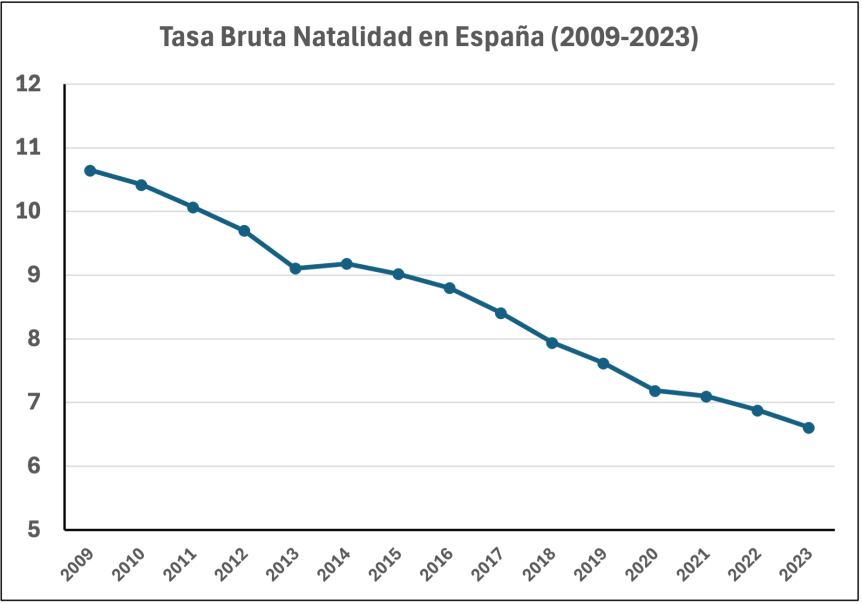

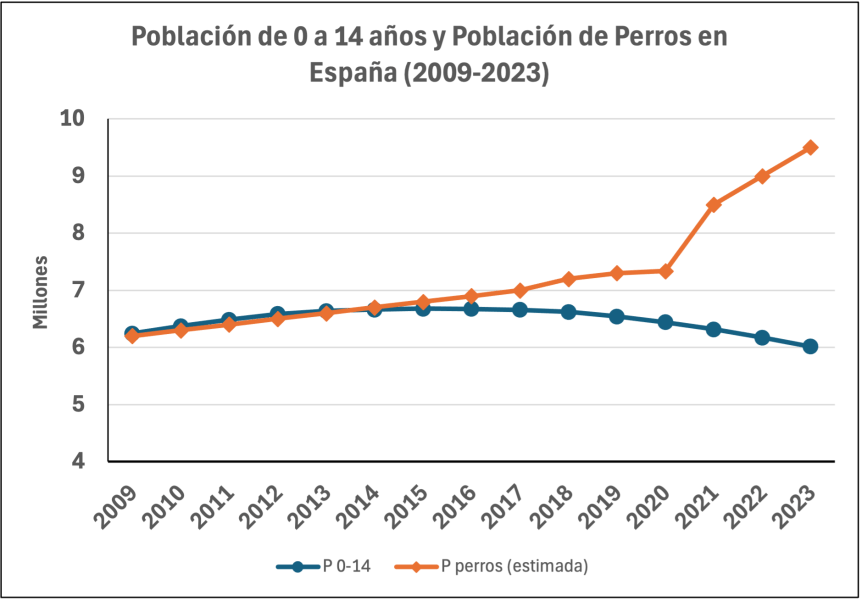

Los registros no son muy fiables hasta hace relativamente poco tiempo, porque no era obligatorio declarar ante la Administración si se tenía o no una mascota (y más precisamente, aunque lo fuera resultaba imposible computarlas sin un procedimiento forzado de recuento). Ahora pocas mascotas se escapan de ser inventariadas, sobre todo los perros y los gatos, porque deben portar un chip identificador so pena de incurrir en ilícitos legales fuertemente sancionados. Pero sírvanos de orientación el dato de que desde 2010 hasta 2023 los perros han pasado de ser unos 4,7 millones hasta alcanzar la cifra de unos 9,5 millones, es decir, un incremento de más del 100%. Como la población residente en España ha pasado en ese periodo de unos 46,5 millones de personas a unos 48 millones (incremento de poco más de un 3%), es evidente que el aumento del número de perros tiene poco que ver con la dinámica demográfica del país.

Hay ahora en España unos 19,3 millones de hogares, de manera que en cada uno de ellos hay unas 2,5 personas en promedio y aproximadamente 1,5 perros en promedio, siendo los hogares con perro unos 6,4 millones del total. O sea, que en el 33% aproximadamente de los hogares hay un perro (en algunos hay más de uno, obviamente).

Los comportamientos individuales en los seres humanos son con frecuencia inescrutables, de manera que si consideramos personas concretas su conducta puede ser impredecible y extraordinariamente peculiar, así que los motivos por los que un individuo en particular se hace con un perro pueden ser muy singulares. Pero si consideramos el comportamiento humano a nivel de agregado, es decir, desde una perspectiva sociológica, la cosa cambia. Cuando millones de personas hacen algo o lo evitan, opinan algo o creen algo, los resortes motivacionales generalmente dejan de ser una particularidad para convertirse en un patrón común, como una moda concreta. Esto vale para la ropa que se lleva, el corte de pelo, el lugar de vacaciones, la música que se escucha … o adquirir un perro. Si hace 30 años la tenencia de perros en el hogar era casi anecdótica en términos estadísticos y ahora es práctica común, sin que la naturaleza humana haya cambiado ni la estructura psicobiológica básica de la gente se haya modificado sustancialmente, estamos ante un fenómeno de naturaleza sociológica, sociocultural más exactamente.

Puede que un individuo concreto decida tener un perro, o un gato, o una iguana, por muy variadas y funcionales razones. Cuando observamos un caso determinado, el amo del animal justifica su decisión con argumentos que aparentemente parecen fruto exclusivo de su pensamiento, como la compañía en la soledad, la vigilancia del chalet, la mejor socialización de los hijos, … o la mayor cercanía a la Naturaleza. Nadie o casi nadie va a decir que se ha comprado un perro porque el vecino también tiene uno o porque prefiere relacionarse con él que con sus parientes o amigos o con otros semejantes. Y sin embargo, a la vista de las cifras de tenencia de mascotas y su evolución cuantitativa, muy probablemente son razones ancladas en el medio social, no meramente subjetivas, las que han obrado como motor de su decisión, sin perjuicio de que sea ese individuo en particular quien compre el perro y no la sociedad en su conjunto tomando una decisión colectiva. Cuando en una población de 48 millones de personas hay 10 millones de perros, la tenencia de estos animales tiende a parecerse más a la práctica de una costumbre, como lo era en su momento llevar corbata los hombres, por ejemplo: llevaban corbata no porque hubiesen realizado una sopesada evaluación estética de su apariencia, sino porque era una prenda común en la vestimenta masculina. La razón para llevar corbata era de carácter sociocultural, no simplemente subjetiva (por más que muchos hombres pudieran jugar con los tipos y colores de esta prenda de manera consciente e intencionada). Y, por cierto, probablemente la razón de que hoy muy pocos la lleven es de la misma índole.

Como en muchos de los comportamientos humanos, la tenencia de perros no es solamente una moda, aunque desde luego también lo es, sino que es un fenómeno que obedece a más de una sola razón. Se tienen perros en casa (en ocasiones en circunstancias rayando el absurdo, como tener un pastor alemán o un galgo en un piso de 30 m2) porque hay mucha gente que tiene perros en casa, porque se ve al vecino que tiene uno bien bonito, porque los niños lo piden ya que sus amiguitos también tienen uno en casa, porque es relacionalmente funcional tener uno y poder socializar en el parque con los otros dueños de perros. Sí, pero también se pueden tener perros porque es más fácil relacionarse con ellos que con las personas y porque tener un perro es mucho menos comprometido que tener un hijo. Es decir, por motivos de índole psicológica, o, si se quiere, psicosocial. El factor económico, que pudo tener un peso en tiempos pasados, apenas tiene efecto en la decisión, porque hoy casi cualquiera puede permitirse mantener a un perro y llevarlo de cuando en cuando al veterinario.

En la actualidad, no solo sucede que el número medio de personas por hogar en España (como en Occidente, en general) es, como ya he señalado, de 2,5 individuos, sino que hay unos cinco millones de hogares en los que solo habita una persona (y tres millones de ellos de personas de menos de 65 años, no se piense que esta es solo una circunstancia de gente “mayor”). A finales de 2023, según el Censo de Población había en nuestro país unos 3 millones de personas divorciadas, condición más frecuente entre quienes tienen más de 40 años, frente a los aproximadamente 20 millones de personas que están casadas (a las que habría que añadir otros 3 millones de personas en “parejas de hecho”), de manera que los divorciados representan aproximadamente un 13% de los adultos españoles. Y algunos estudios nos muestran que esa situación afectará en algún momento de su vida al 50% aproximadamente de las personas que contraen matrimonio o se unen civilmente (a esto se lo denomina “tasa de fragilidad matrimonial”). Esta circunstancia no favorece especialmente la paternidad o la crianza de niños, pero puede favorecer mucho más la tenencia de perros. De hecho, parecería que está última está supliendo la de los niños, pues sus proporciones en los hogares se han invertido en los últimos cincuenta años: si en 1960 la población de 0 a 14 años en España alcanzaba el 27%, en la actualidad apenas llega al 14%, mientras que la presencia de perros en los hogares urbanos en los años ´60 del siglo pasado probablemente no llegaba al 10% y en la actualidad alcanza el 33%: hay, en números absolutos y en cifras relativas, muchos menos niños y muchos más perros. En efecto, el número de menores de 14 años es de unos 6,5 millones frente a los 9,5 millones de perros que ya hemos apuntado más arriba. Hay en promedio aproximadamente 0,3 niños por hogar y casi 0,5 perros. El índice sintético de fecundidad (número medio de hijos por mujer) está por debajo de 1,4 hace decenios. Si se ven más perros que niños en los parques no es una ilusión óptica o un sesgo perceptivo, es la constatación de una realidad cuantitativa. Échese un vistazo a los gráficos adjuntos para apreciar más intuitivamente el fenómeno.

¿Es esta situación problemática, riesgosa, para la sociedad? Voy a mostrar un párrafo de un reciente estudio del Observatorio Demográfico, de 2024, coordinado por el especialista en la materia Alejandro Macarrón, en el que se da una cualificada opinión al respecto:

“En cifras redondas, cuando el 50% de la gente que se casa se acaba separando, el 50% o más ya no se casa nunca, y se tienen solo un poco más del 50% de los niños necesarios para el relevo generacional, la magnitud del problema es enorme, y afecta directamente en el terreno afectivo-familiar a muchos millones de personas. Además, la baja nupcialidad y el divorcio masivo contribuyen apreciablemente a que el número de hijos por mujer en España (y resto de Occidente) sea muy insuficiente para el relevo generacional.”

De manera que, perros aparte, el escenario demográfico español, y occidental en general, es más bien preocupante (salvo que se piense que la desaparición de la especie es algo benéfico para el planeta, por ejemplo). La proyección de la situación demográfica a futuro es tendente a la extinción, incluso si se “importan” inmigrantes masivamente, pues estos, como está cuantitativamente demostrado, tienden a su vez a adoptar las pautas demográficas del país de destino más pronto que tarde y su incorporación a la población española solo retrasará el colapso demográfico, pero no lo evitará.

Pero la cuestión es si el crecimiento exponencial de la tenencia de perros (y otras mascotas: los gatos, por ejemplo, también se prodigan exponencialmente en los hogares, aunque en menor medida, pues alcanzaban en 2023 en España la cifra de 4,8 millones de ejemplares, aproximadamente) y el declive acelerado de la población infantil, con el consiguiente envejecimiento de la población general, tienen algo que ver entre sí. Si así fuera, la conclusión, sociológica, pero también moral, es que esa correlación es sintomática de una patología sociocultural. Si es cierto que en una sociedad los perros están supliendo de alguna manera a los niños, no cabe sino concluir que el orden moral de esa sociedad se halla en un proceso agudo de degeneración. Cuando digo que los perros podrían estar “supliendo” a los niños no quiero decir que el animal sustituya, literalmente, al niño, como si al faltarme el café opto por hacerme un té, por ejemplo, como si fuesen bienes equivalentes. En algunos casos puede ser que esa sustitución tenga efectivamente ese carácter, como sería en el supuesto de que alguien, no pudiendo tener un hijo o habiéndolo perdido, encuentre en el perro una compañía que suplanta a la persona. Pero en general creo que lo más probable es que se trate de una sustitución cultural, más vinculada a la forma de ver el mundo que a una psicología mórbida ante la ausencia del niño.

Cuidar y mantener a una mascota, incluso si es un perro grande, es mucho más fácil y menos costoso que criar un hijo, obviamente. Aunque el sector económico relacionado con la tenencia de mascotas no para de crecer y en 2023 solo en España en los hogares se gastaron por este concepto unos 5.300 millones de euros, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el hecho de poseer o no un perro tiene poco que ver con su coste económico (el coste anual es de unos 1.200 euros/año, en promedio, según la Real Sociedad Canina de España), salvo quizás para quienes se encuentran en los estratos socioeconómicos más bajos, en los que 100 euros son relevantes. El compromiso de tener un perro no es menor, pues exige cuidados y tareas que ocupan un cierto tiempo y requieren cierta atención (a pesar de lo cual algunos propietarios deciden rescindirlo: según la Fundación Affinity, unos 290.000 perros y gatos son abandonados por sus amos anualmente en España). Pero es evidente que el compromiso de tener un hijo es considerablemente superior, probablemente acrecentado por la consideración que gozan hoy los hijos en las sociedades industriales avanzadas, no siendo un factor menor de la misma su escaso número en cada familia.

Las parejas sin hijos con frecuencia se hacen con un perro para vivenciar de alguna manera la ficción de tener un niño. La gran mayoría no son conscientes de ese sustrato motivacional y casi ninguna lo reconocerá así, porque incluso en estos tiempos relativistas la equiparación explícita del perro y el niño les parece excesiva. Pero el hecho estadístico de que una gran cantidad de parejas, generalmente jóvenes, sin descendencia opten por tener un perro primero y algún tiempo después tengan un hijo apuntala esa motivación. El perro obra como una especie de sucedáneo del niño, es como una simulación empírica del comportamiento paterno y las obligaciones, con sus luces y sombras, que comportará el compromiso de tener un hijo. Es un ensayo, una experiencia de aprendizaje antes de enfrentarse al hecho más exigente de la paternidad. Naturalmente, percibir la crianza y la manutención de un perro como las de un hijo es un dislate con ribetes cómicos, pero el subconsciente infantilizado de muchos de los jóvenes y no tan jóvenes en nuestra época facilita ese paralelismo intuitivo que hace del perro, sobre todo en su etapa de encantador cachorrito, un apropiado suplente del niño.

Las familias con hijos deciden eventualmente hacerse con un perro por la razón formal de conferir a los niños una responsabilidad que les obligue a madurar como personas, mejor o más rápidamente. Esta es una razón sorprendente, aunque fuera meramente teórica, ya que a los niños se les puede facilitar su maduración de otras maneras que no comporten pasear a un perro cotidianamente o, más improbablemente, vigilar que el animal tenga pienso o agua en sus pocillos. Por ejemplo, educándolos mediante interacción directa con los padres y encargándoles tareas a la altura de sus competencias, en vez de conectarles a dispositivos audiovisuales varias horas al día para que estén “entretenidos” o eximirles de cualquier trabajo en beneficio de la familia. Es muy improbable que ninguna clase de relación con un perro, incluso si incluye pasearlo un cuarto de hora por la calle, alcance a sustituir la interacción que un niño puede tener con unos padres que dedican tiempo y energía a su educación y formación como persona y no delegan estos menesteres en máquinas o animales.

Sea como fuere, creo que conviene insistir en que la actual tenencia masiva de perros en nuestro país obedece en último término más al influjo del ambiente sociocultural que a las motivaciones personales, por más que estas últimas puedan vehicular, disfrazándolo en cierto modo, dicho influjo. Hay mucho de mimetismo en la decisión de tener un perro, porque de otra manera no se explicaría que en apenas una década la cantidad de hogares en los que está presente este animal se ha duplicado con creces. Pocos cambios sociales han mostrado esta aceleración y desde luego no han acontecido grandes transformaciones económicas o culturales en el seno de la sociedad española en ese periodo de tiempo que pudieran entenderse como la causa que originase este crecimiento exponencial de la tenencia de perros.

Los amos de los perros nunca van a reconocer que su decisión de poseer un perro es un mero comportamiento de imitación social y si se les pregunta casi siempre acudirán a las razones subjetivas, de la misma manera que casi todos nos dirán que se han hecho un tatuaje o llevan un determinado corte de pelo porque un día surgió esa idea en su mente, de manera libre y voluntaria, sin que los demás tengan nada que ver en tan personal decisión. Es un fenómeno psicosocial llamativo que las personas procuren por todos los medios pertenecer a un grupo, mimetizándose en opiniones y conductas para ser aceptados por los demás, al mismo tiempo que gocen autopercibiéndose como individuos singulares y autónomos cuyos actos en nada dependen de lo que los otros piensen o digan. Los sociólogos saben que este fenómeno solo en apariencia es paradójico, puesto que la dialéctica entre el individuo y la sociedad se expresa de este modo ambivalente y complejo. Desde luego existe la individualidad y muchas personas son capaces de generar pensamientos y acciones originales, pero una gran parte de los comportamientos humanos son meras manifestaciones del aprendizaje social, repeticiones de patrones de conducta debidas a la socialización. El contexto social raramente determina lo que hacen todos y cada uno de los individuos de una sociedad, pero lo condiciona poderosamente, especialmente en circunstancias en las que el sistema de valores y creencias no favorece el subjetivismo racional.

Si la decisión de tener un perro fuese un acto genuinamente individual, una decisión ponderada sobre la base de las necesidades personales, la información técnica y científica consultada, las condiciones físicas y psíquicas para el perro, y sobre el impacto que la tenencia de un perro tiene para propios y ajenos, al tiempo que se sopesara el significado que en términos morales presenta la tenencia de un perro en un piso de una ciudad, es muy probable que el número de hogares en los que hay uno de estos animales fuese muy inferior al que en efecto es en la actualidad. Pensemos, por ejemplo, en la oportunidad de encerrar en un espacio generalmente inferior a los 90 ó 100 m2 a un animal originalmente diseñado por la Naturaleza para correr y saltar, especialmente cuando es un perro de raza mediana o grande, que ni siquiera tiene la posibilidad de hacerlo cuando se le saca de paseo, sujeto, como es preceptivo, por una correa. O en la conveniencia de tener un perro en un piso, que no sale a pasear con zapatos por la calle y se los quita al llegar a casa, cuando hay en el hogar niños que gatean por el suelo. O en la obligación inexorable de sacar al animal a la calle a hacer sus necesidades varias veces al día, cuando con frecuencia las condiciones personales o las obligaciones de otra índole o la meteorología lo hace muy difícil o poco agradable, incluso para el propio animal.

————

Por otro lado, las personas que no tienen perro, aunque tal vez dentro de poco sean una minoría despreciable, a veces se ven tentadas de reconvenir a los que sí lo tienen para que corrijan su comportamiento y eviten las molestias que causan a los demás. Cuando esto sucede, tienen que armarse de valor y disponerse a soportar un posible enfrentamiento, siempre desagradable y a veces peligroso, con los amantísimos dueños de los perros, que por lo común abominarán de que se les llame la atención y se cuestione su conducta incívica. Normalmente, no solo preferirán el bienestar de su perro al del ciudadano que con razón les amonesta, sino que atribuirán la reconvención a la mala fe del perjudicado, a su falta de sensibilidad con los animales, a la amargura psicológica o a cualquier otro motivo perverso que salvaguarde su conducta: todo con tal de no reconocer su responsabilidad culposa y la evidencia de que el propietario de un perro no tiene derecho a repercutir los efectos de tener una mascota en los que no la tienen.

Al hilo de esto último, me permitiré hacer una postrera reflexión. Algunos de los efectos perniciosos que para los terceros puede comportar la tenencia de perros de mucha gente solo afectan a un vecino próximo o a una persona concreta que pasea por un parque, por ejemplo, pues solamente el vecino de al lado, o unos pocos más, pueden sufrir la incontinencia ladradora de un can mientras su dueño está fuera de su casa, o nada más que algunos paseantes pueden experimentar el terror que supone que un perro de 50 kg les acose ferozmente mostrándoles su bien armada dentadura, mientras el dueño, melifluamente apaciguador, proclama que el animal “no hace nada”. Pero hay otras nocivas consecuencias de la superabundancia de perros en las ciudades, sobre todo cuando esta va acompañada de la indolencia de sus dueños, que tienen carácter general, es decir, que no afectan solamente a unos cuantos ciudadanos que tienen la mala suerte de compartir el edificio con un perro ladrador o encontrarse con un pitbull suelto cuando pasean por el parque. Son los miles de metros cúbicos y de toneladas de deposiciones que los perros esparcen por las calles diariamente (y estas cifras no son una exageración: los más de nueve millones de perros que hay en España generan unos 9.000 metros cúbicos de orina y más de cuatro millones de kilos de excrementos cada día), que solamente en parte se limpian o se recogen, ya que son muy pocos los dueños que lavan con una solución detergente las micciones de sus canes y son demasiados los que no recogen las deyecciones de sus mascotas, como lo prueba incontestablemente la pestilente huella que apreciamos en tantas esquinas de los edificios y las heces que salpican nuestras calles. El que tal cantidad de secreciones en las calles constituya un problema de salud pública, que trasciende las meras consideraciones estéticas, hace que este asunto resulte preocupante y deba ser mejor regulado (y, por obvias razones, especialmente en las ciudades de zonas geográficas en las que no llueve abundantemente).

Este pernicioso efecto generalizado de la tenencia masiva de perros urbanos es, probablemente, muy difícil de corregir, incluso con unas ordenanzas municipales más exigentes que obliguen a lavar las micciones y recoger los excrementos perrunos so pena de recibir una fuerte sanción. Las sanciones ya existen para el caso de los excrementos y no parecen servir para corregir la vulneración de las ordenanzas, a la vista de la notable cantidad de deposiciones que adornan las aceras de las ciudades. No hay una policía urbana que persiga activamente las infracciones y posiblemente nunca la va a haber, entre otras razones porque es muy caro y porque no existe una queja de suficiente entidad de la ciudadanía en general sobre este asunto (quienes de una u otra manera se ven afectados por la presencia de excrementos en las aceras suelen limitarse a maldecir al perro, inocente, y al dueño, culpable, y no gastan su tiempo en poner una inútil reclamación en el ayuntamiento). Así las cosas, creo que una tasa municipal por tenencia de perros, suficientemente abultada, aunque no evitaría la proliferación de orines y excrementos, podría sufragar un servicio extra de limpieza viaria que hiciese más tolerable, especialmente para los que no gozan de la compañía doméstica de un perro, el hecho insoslayable de tener que compartir las calles con estos simpáticos animales y sus irrespetuosos dueños. Yo ahí lo dejo.